Eine dauerhafte Kennzeichnung der Fixpunkte ist für die Erhaltung des Vermessungswerkes von grösster Bedeutung. Die Kennzeichnung hat so zu erfolgen, dass der Fixpunkt für die Nachführung des Vermessungswerkes möglichst lange erhalten bleibt.

Für die Kennzeichnung der Fixpunkte LFP2, LFP3, HFP2 und HFP3 gelten die «Richtlinien zur Bestimmung von Fixpunkten», insbesondere das Kapitel 5 «Kennzeichnung der Fixpunkte».

Fixpunkte mit nicht dauerhafter Kennzeichnung sind den Hilfsfixpunkten zuzuordnen.

Als Ergänzung zum Kapitel 5 der «Richtlinien zur Bestimmung von Fixpunkten» sind nachfolgend die im Kanton Bern geltenden Vorgaben zu den Arten der Kennzeichnung für LFP3 näher beschrieben.

Im Kanton Bern sind folgende Arten der Kennzeichnung zugelassen:

Stein

Material

dauerhaftes, wetterbeständiges Material, in der Regel Granit

Grösse

- im Normalfall: runder Steinkopf fein gestockt oder geschliffen, Ø 12 cm mit eindeutig definiertem und dauerhaft markiertem Zentrumsloch Ø 5–10 mm

- Länge 65–75 cm

Anwendung

- im Belag:

- in der Regel mit einem Schacht mit beschriftetem Deckel als zusätzlichen Schutz

- ausnahmsweise ohne Schacht: Die Steinoberfläche muss leicht tiefer als der Belag sein (ca. 1 cm).

- in Wegen/Plätzen ohne Belag:

Steinoberfläche 5–10 cm unter Terrain, in Kiesweg eventuell bis 30 cm unter Terrain - im offenen Feld:

wo nicht gepflügt wird: Stein nicht vorstehend setzen, sondern terraineben, eventuell leicht unter Terrain - verkürzte Marksteine einbetoniert:

- auf unterirdischen Bauten

- auf hoch liegenden Leitungen

- Steinköpfe in Bundsteinen anstelle von Bolzen

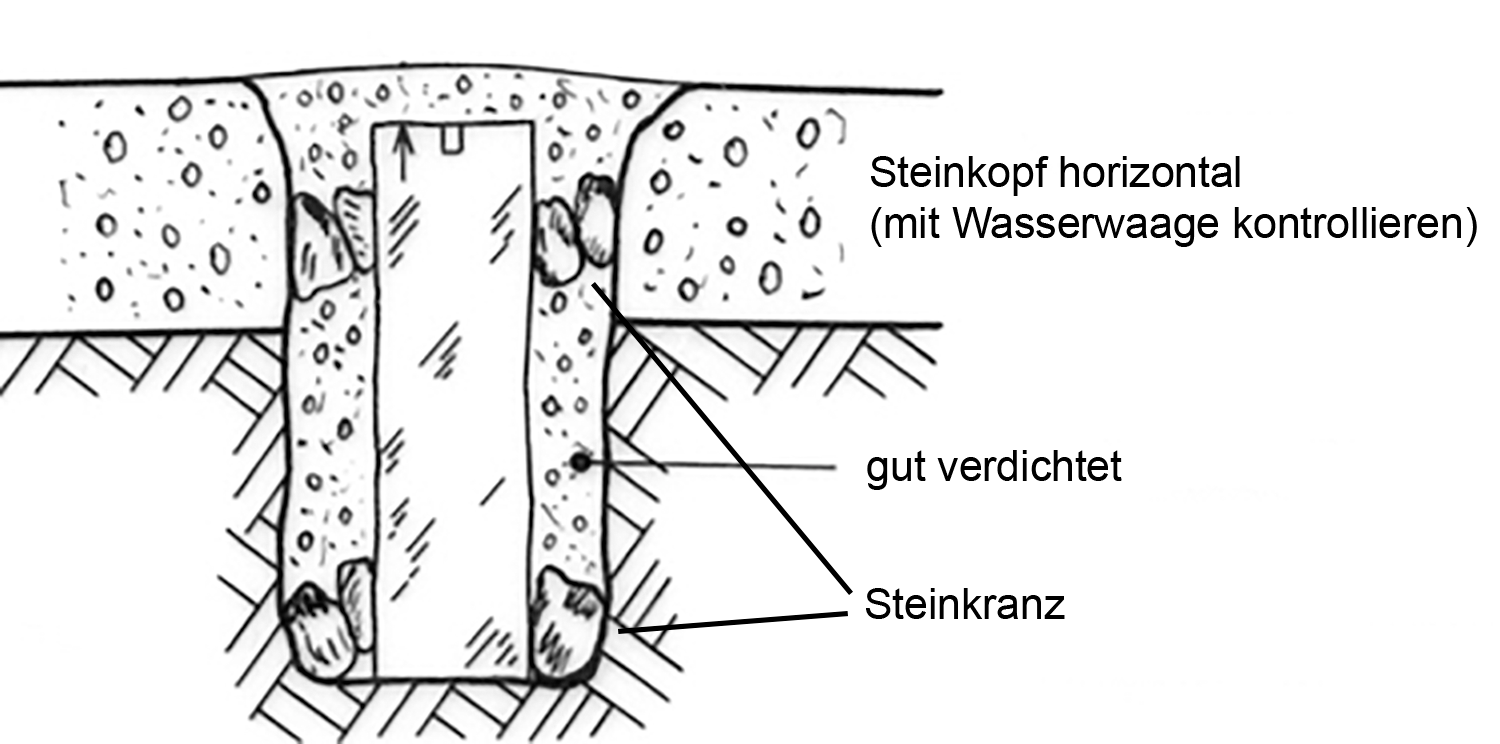

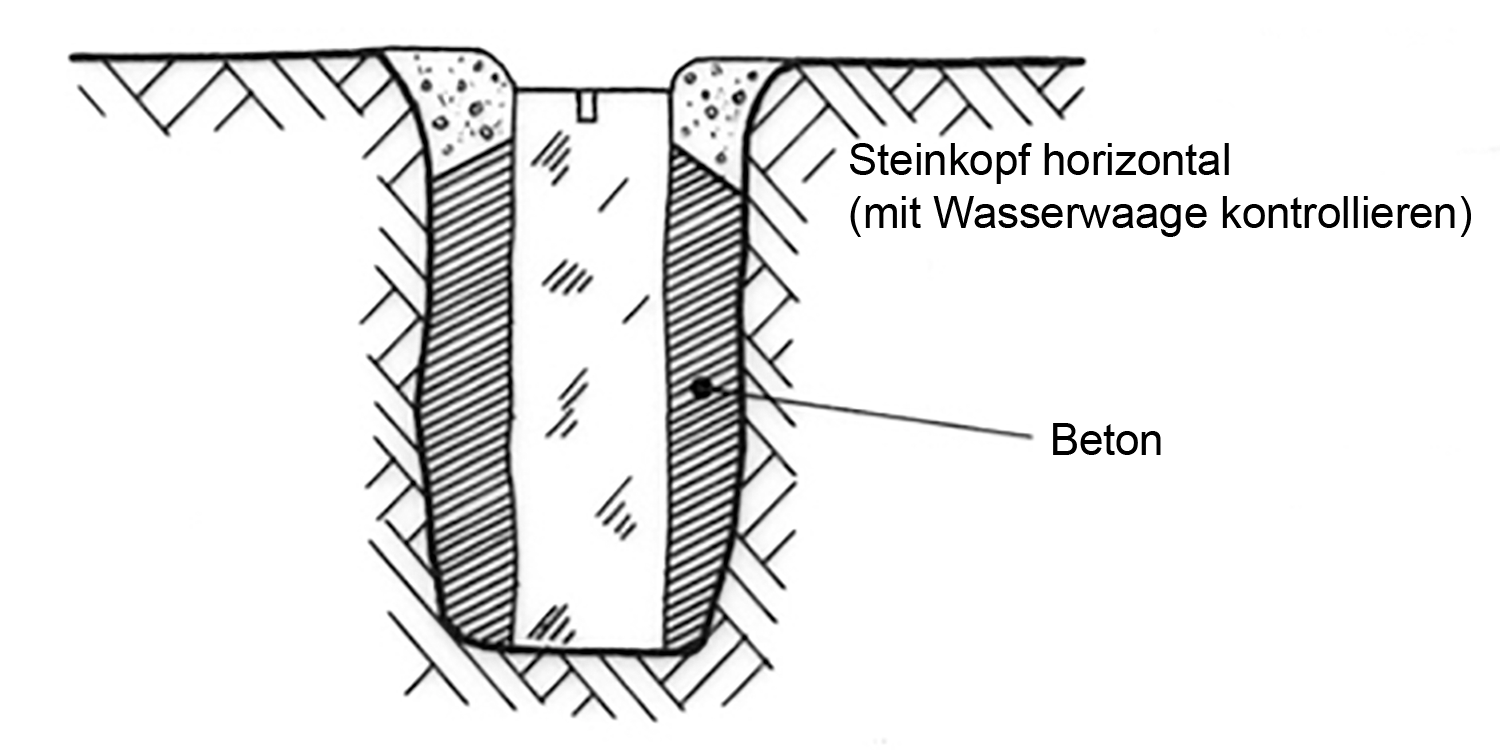

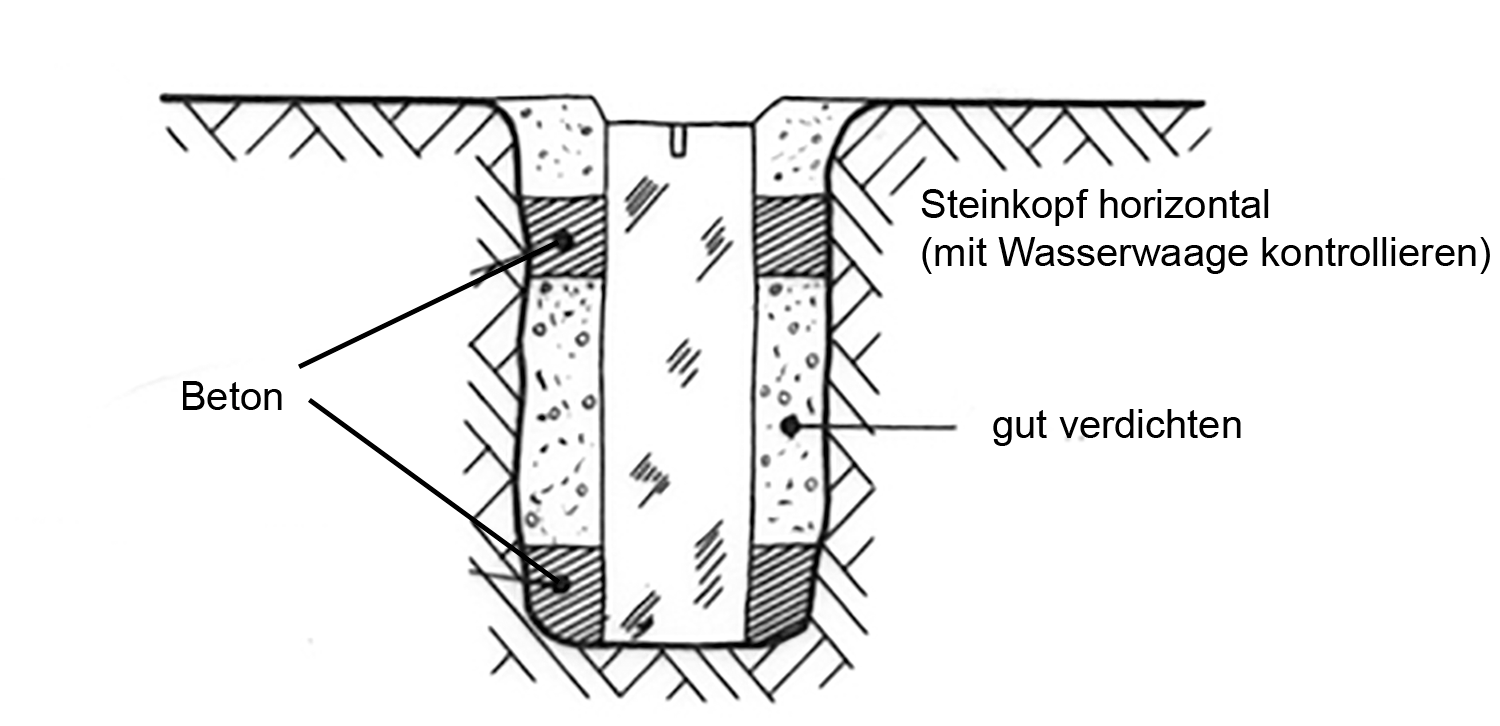

Kennzeichnungsmethode ohne/mit Beton

Beim Anbringen eines Steins ist je nach Bodenbeschaffenheit Beton zu verwenden, siehe Abbildungen:

Kunststoffzeichen

Im Kanton Bern dürfen für LFP3 keine Kunststoffzeichen mehr verwendet werden.

Bolzen

Material

dauerhaftes, wetterbeständiges Material, in der Regel Messing

Aufschrift

«Polygonpunkt» oder «Vermessung LFP3», oder Ähnliches

Zentrumsloch

eindeutig definiert und dauerhaft markiert

Anwendung

- massive Bauwerke wie Mauern, Betonstrassen, Betonplätze

- massive Strassenrandsteine aus Beton oder Naturstein

- Fels und grosse Lagersteine

- Strassenrandsteine in den Fugen

nicht zulässig sind Bolzen beispielsweise in:

- Pflästerungen (Natur- und Betonsteine)

- Schachtabdeckungen

- Sockel von Zaunpfosten

- flexiblen Belägen (Teerbelag)

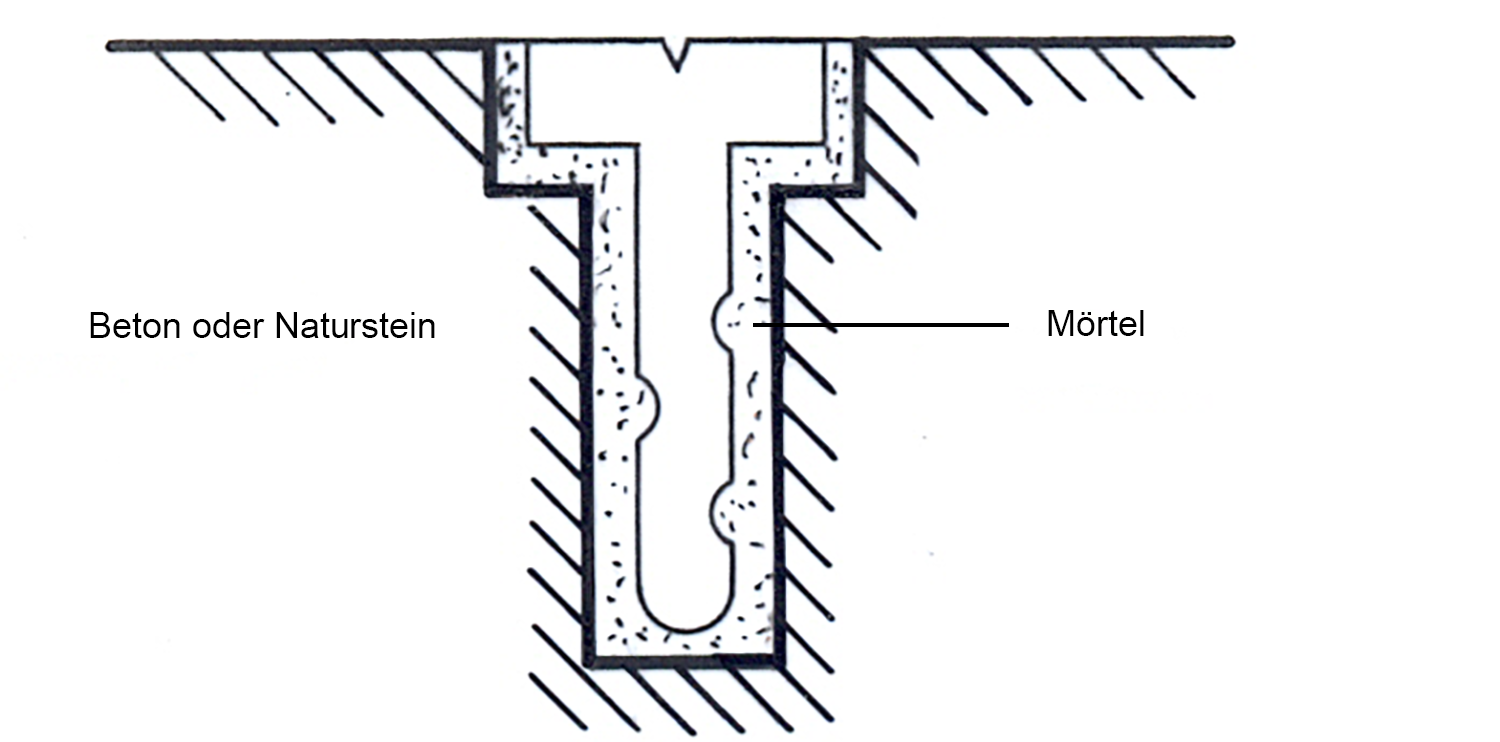

Kennzeichnungsmethode Strassenrandstein

Werden Bolzen in Strassenrandsteine gesetzt, sind sie in die Fugen zu setzen. Bei einem allfälligen Versetzen der Randsteine fällt der Bolzen mit dem Mörtel heraus, andernfalls wird er mit dem Randstein versetzt.

Kennzeichnungsmethode massive Bauwerke

Die Bolzen werden in das Bauwerk und nicht an das Bauwerk gesetzt.

Kennzeichnungsmethode Loch mit Bohrer

Es gilt, möglichst kleine Bohrer zu wählen.

Rohr

Material

dauerhaftes, wetterbeständiges Material, in der Regel Eisenrohr oder Armierungseisen

Grösse

- Eisenrohr, rostfrei, min. Ø 18 mm (innen), Wandstärke min. 4 mm mit eindeutig definiertem und dauerhaft markiertem Zentrumsloch (z.B. mit eingesetztem Bolzen)

- Armierungseisen, min. Ø 30 mm mit eindeutig definiertem und dauerhaft markiertem Zentrumsloch

- Länge 40–90 cm

Verankerung im Untergrund

in Betonsockel 30 x 30 x 30 cm

Anwendung

- im Belag

- in der Regel mit einem Schacht mit beschriftetem Deckel als zusätzlichen Schutz

Pfahl

Im Kanton Bern dürfen für LFP3 keine Pfähle mehr verwendet werden.

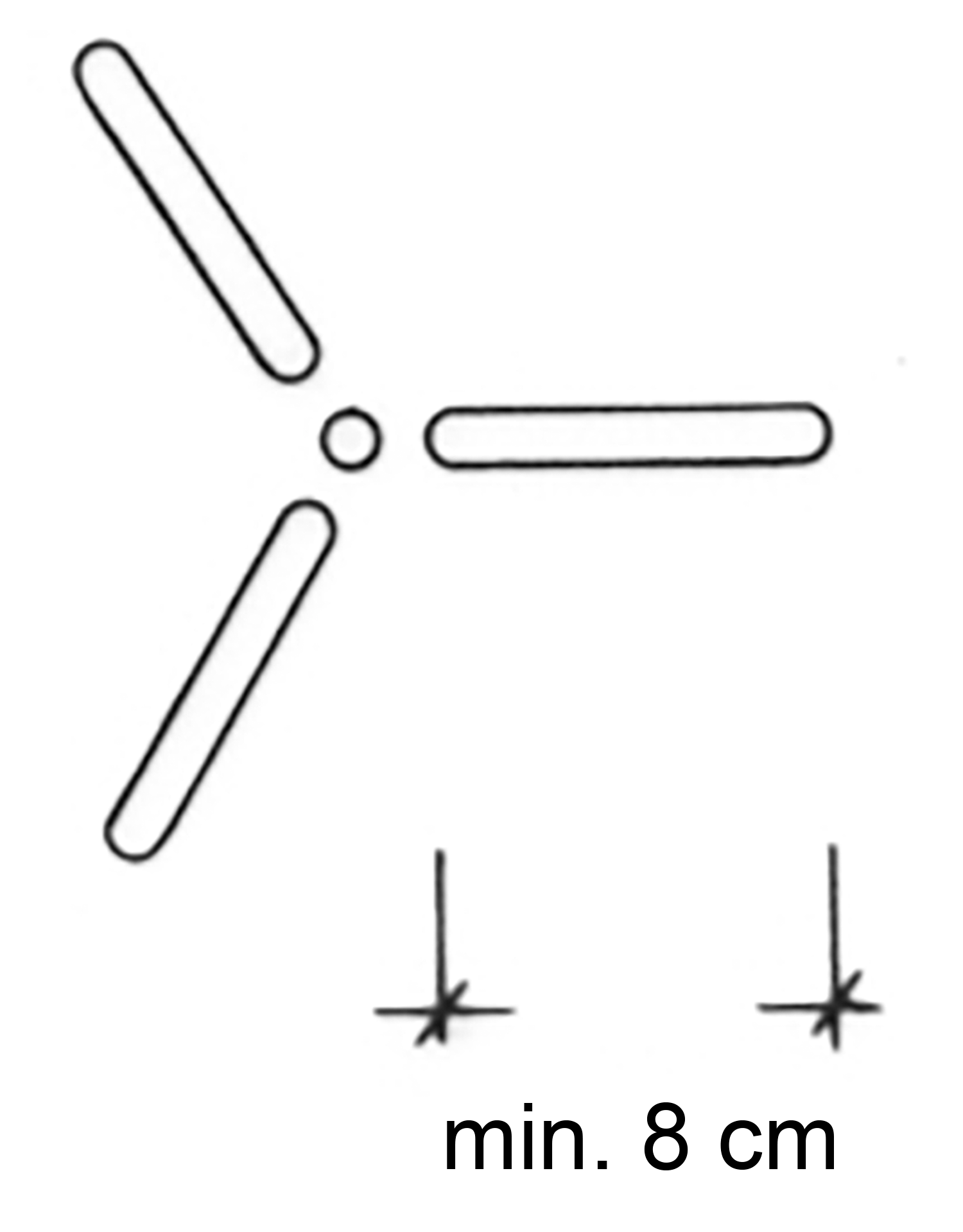

Kreuz

Grösse

mit Zentrumsloch Ø 5–10 mm und 3 Balken, Länge min. 8 cm, Tiefe 5–10 mm

Anwendung

eingemeisselt in:

- Felsen

- grosse Lagersteine

Kennzeichnungsmethode

- Tiefe: min. 5 mm

- Balkenlänge: min. 8 cm

unversichert

Im Kanton Bern ist es unzulässig, einen LFP3 unversichert zu belassen.

- Die Kennzeichnungsarten (6 bis 9) «unversichert», «Hochzielpunkt», «Spezialversicherung» und «weitere» sind für die LFP3 nicht zugelassen.

- Fixpunkte mit nicht dauerhafter Kennzeichnung werden mit «unversichert» attributiert und sind nur in der Tabelle «Hilfsfixpunkt» zu führen.

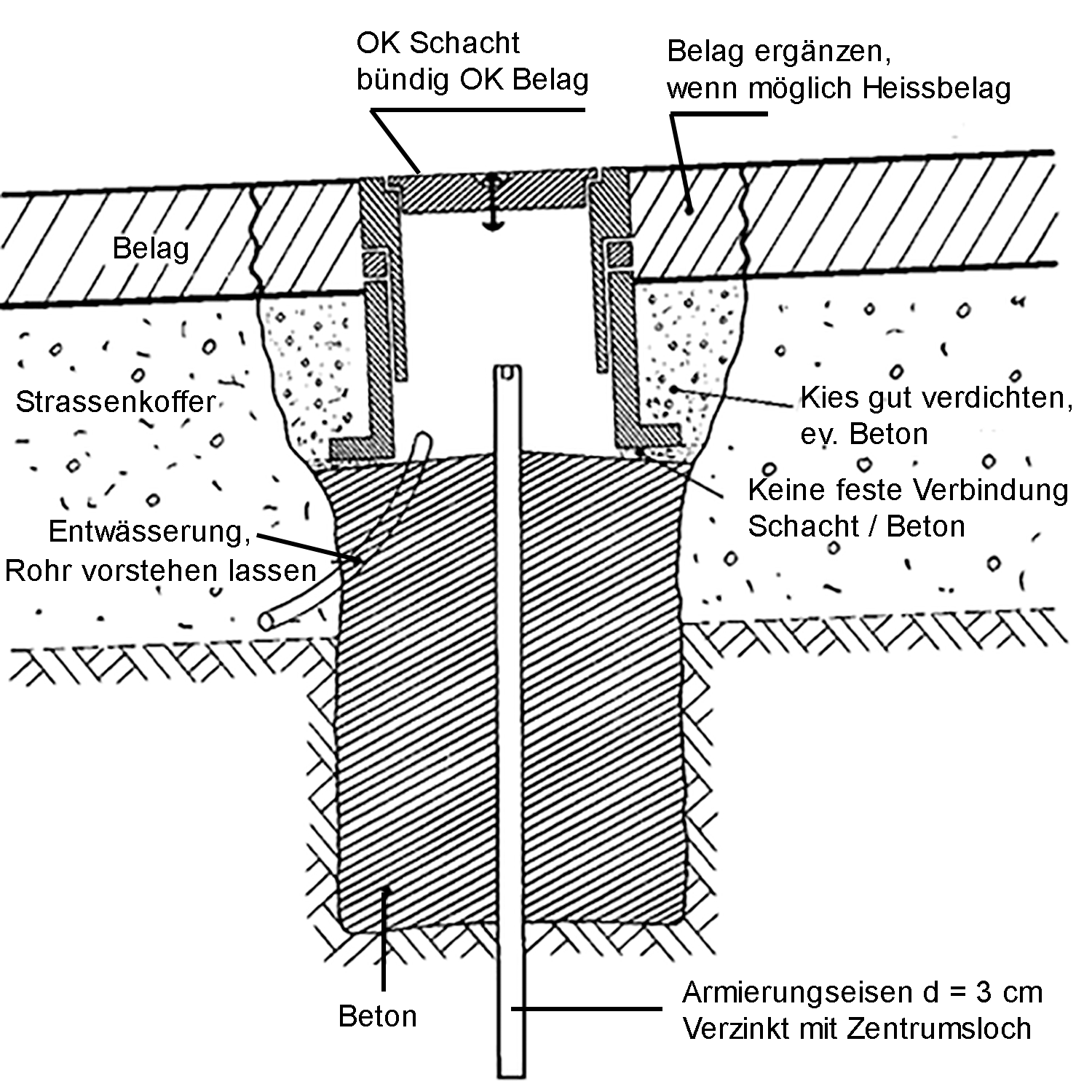

Schacht

LFP3 sind in flexiblen Belägen in der Regel mit einem Schacht zu schützen.

Der Schacht ist bündig zur Belagsoberfläche zu setzen.

Der LFP3 ist so tief zu setzen, dass der Schachtdeckel nicht auf dem Punkt aufliegt, auch wenn er sich um einige Zentimeter senkt.

Es darf keine feste Verbindung zwischen Schacht und LFP3 geben.

Die Entwässerung des Schachtes muss sichergestellt sein, zum Beispiel durch:

- ein eingelegtes Kunststoffrohr (Elektrorohr), wobei das Rohr einige cm über den Beton (Kies) vorstehen muss, da es sonst schnell durch Sand verstopft wird.

Belagsergänzung

- Wenn möglich Heissmischbelag verwenden.

- Wird Kaltbelag verwendet, sollte er kunststoffvergütetes Bindemittel enthalten (z.B. Durep®).

- Belag in dünnen Schichten von 2 bis 3 cm einbauen und nach jeder Schicht gut verdichten.

- Der ergänzte Belag sollte die gleiche Stärke aufweisen wie der bestehende, jedoch im Minimum 5 cm.

Damit kleinere Schachtgrössen für LFP3 mit Schacht verwendet werden können, sind in der Regel folgende Materialien für die Kennzeichnung zu verwenden:

- einbetoniertes Armierungseisen (Punktzeichen = Rohr)

- einbetoniertes Rohr mit Bolzen (Punktzeichen = Bolzen)

Deshalb sind Stein oder Kunststoffzeichen als Kennzeichnung bei LFP3 mit Schacht nicht mehr zu verwenden.